本站部分内容源自互联网,如涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理。

本网站内凡注明“来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容。在下载使用时必须注明“稿件来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”,违者本网将依法追究责任。

上海建站网手机版

辛丁 张立峰 马大勇 李智瑛 戴小蛮

“古语云:‘美食不如美器。斯语是也。”

饮食器具涵盖甚广,炊具、盛食器、酒具、水器、进食器、承器、碾磨器等,都应列入食器行列。袁枚在《随园食单》中说:“古语云:‘美食不如美器。斯语是也。”这句话似乎成为古人对饮食器具最明晰的判断,同时也将后人对食器的关注点放在了盛食器和酒具等可上桌、可把玩之物上,于此而来的审美观照角度也就从此成为观赏者的心理定式了。

中国饮食讲究“色、香、味、形、声、感”,饮食智慧中蕴含了食色食香的自然情趣、食味食声的人生美韵、食享食用的宴乐恰情和食器中的时空意境。这些通通被包括在中国饮食文化的美学核心上,即“和”。

变体神人纹彩陶罐马家窑文化马厂类型 甘肃省博物馆藏

这件彩陶罐上的神人纹上肢两节、下肢三节,四肢弯曲着向左右张开,顶端分别画有代表手指和脚趾的尖齿。这种极度简化、以线条表达人物形象的变体神人纹是马厂类型彩陶的主要纹样之一。不少学者认为这类图画风格与图腾崇拜有关。

饮食之“色”,讲求色彩之间的对比与协调,主色和辅色、冷色与暖色、单色与跳色的和谐;“香”讲究以内发和外铄两种方法达至菜肴的“和”味之境;“味”讲究阴阳四时,五味之调理;“形”则讲究花刀和食物的造型等元素的搭配……而饮食器具,与“色、香、味、形、声、感”更是达成了随年代而日渐精妙的默契,其调和有序的搭配,共同构成了中国久远的饮食文化。杜甫的《丽人行》中说:“紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。犀箸厌饫久未下,鸾刀缕切空纷纶。”从中可以窥见美器与美食相配之宜。

器与人和

在古代,礼制是维持社会秩序正常运行的强大支撑。日常用器尤其反映或代表了个人的地位、身份等社会属性,食器也随宴饮者的身份变化用不同的材质表现。贵重珍稀的材质始终是王孙贵族所独享,青铜、金银器、犀角、玉杯、官用瓷器在食器历史中各领风骚。

早期的陶、青铜等食器更多承担了等级秩序中礼器的作用,用以“明尊卑,别上下”。从5000年前仰韶文化中的精美彩陶上,就可以看见许多带有图腾或巫术性质的神秘图案,应该与早期的占卜与祭祀活动有关。商周时期,随着生产技艺的进步,青铜逐渐成为成熟的器皿用材。此时的青铜器较夏及更早期,器型更加多样,代表性的有鼎、甗、簋、鬲、豆、盘、缶、爵、觥、罍、盉等。尤其是鼎,被当作地位的象征和王权的代表。原先仅仅作为烹饪食物之器的鼎,在商周贵族礼乐制度下成为一等重要的礼器。

据《仪礼》和《礼记》记载,周代贵族用鼎有一套严格的制度。鼎常和双耳的簋搭配使用,天子用九鼎八簋,诸侯用七鼎六簋,卿大夫用五鼎四簋,平民则一般不能用鼎,所谓“礼不下庶人”。后来,“问鼎”成为春秋诸霸逐鹿中原的隐含代码,单纯的器皿演化成显示礼制、身份的标志,从食器的身份衍生出文化的历史意义。

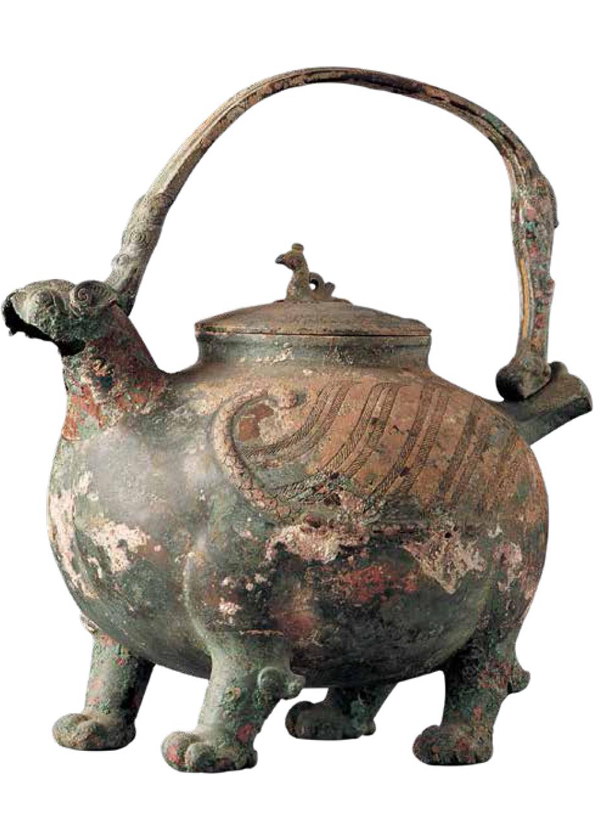

翼兽形铜提梁盉春秋 甘肃省博物馆藏中国古代贵族在祭祀或宴饮时,讲究按一定比例加水于酒中,用以温酒或调节酒水的浓淡,所用容器即为盉。盉多为圆口,腹部较大,有錾或提梁以便于倾注。

在古代祭祀活动或日常生活中,华贵之器从来都象征着高位、王权,所以,金银、犀角、玉、琉璃等材质的器物几乎是王侯贵胄的专用物品,也多因他们的讲究,工艺日渐考究,式样愈趋精巧新奇了。器物与人身份相符、品位相投,很有彼此呼应的意味。宋代庄绰《鸡肋编》云:“金碗玉杯,良宴之具也。”黄金、白银被制成饮食器具,其历史可上溯至2500年以前,但因它们的稀有和珍贵,早期使用多有局限,像曾侯乙墓出土的金盏和金杯是所见不多的例子。直到被誉为“亘古难逢的黄金时代”的唐朝,金银器的工艺制作和使用才渐入盛期,从李白所说“金樽清酒斗十千,玉盘珍馐值万钱”,可以想象当时贵族的豪奢生活。

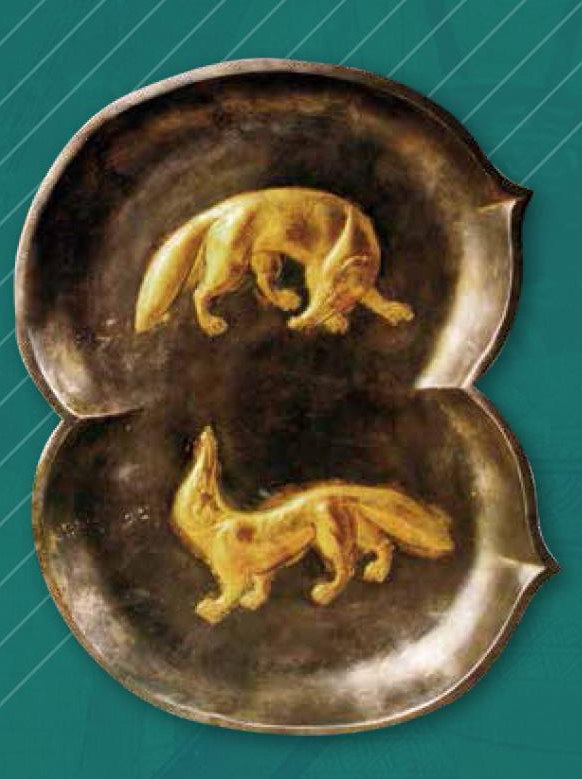

鸟纹酒杯 唐

黑漆嵌螺鈿人物图捧盒 明

彩陶盘高6cm 口径29cm 唐

画珐琅宝相花纹温碗高15cm 口径13cm 足径7cm清 故宫博物院藏

唐代的金银器不只富丽华贵,且具有“海纳百川,有容乃大”的气度,一些从未有过的造型不断出现,借鉴西方或胡器的纹样,突破了金银容易纤巧有余而气势不足的局限,或清雅素丽,或华丽玲珑,那种自在的王者气息与大唐人的气质面貌结合得非常好。至宋、元、明、清等朝,金银器具的制作工艺更加成熟,用器分类更加讲究,但那种盛唐气象已随朝代更迭了。

宋元时,瓷器发展到大繁荣期。汝、钧、官、哥、定及磁州、耀州、龙泉等几大名窑的冶炼工艺臻至化境。相对于金银等珍稀而贵重的材质,瓷器的适应层面则扩展了很多。明清时,瓷器的生产和发展越发繁荣,饮食器有官用窑、民用窑之分,精美瓷器如洪武釉里红器、永乐甜白釉瓷、成化斗彩器、万历五彩器等,是为朝堂侯府供用,青花瓷则以其活泼、质朴的风格为平民所用。清代康、雍、乾时期,珐琅彩瓷器隽秀典雅,胎体轻薄,享有盛名,仅供皇帝秘玩。

剔红三层八角形雕漆食物盒 明

其他如犀角、玉器、漆器、琉璃、珐琅彩等所制食器,也是贵族王侯案几上常备之物。尤其稀有的犀角,因原料珍贵、取材困难,多制成杯,其上镂刻水榭、人物、花草等,既衬托使用者尊贵的身份,又不乏雅致之气。

当然,食器与人的配合并非只以贵贱来分,人的气质与偏好也是人器相合的重要部分。《红楼梦》四十一回中,黛玉、宝钗、宝玉在妙玉处吃茶,文中分别以“(分+瓜)爮斝”“点犀(乔+皿)”“绿玉斗”衬托了三人出尘的气质,而贾母使用的则是端正贵重的成窑瓷杯。文人墨客也常常抛离俗常惯见之物,用竹根、古藤、海螺等为食器,回归自然的野趣与淡泊的隐士风骨恰为暗合。试想,若竹林清风下,用一件垒金嵌宝的盘盏,反而有些荒诞了吧。

器与食和

食器需与饮食者的身份气质相合,更主要的还有与器内之物——饮食相和相生。袁枚在《随园食单》中说:“大抵物贵者器宜大,物贱者器宜小;煎炒宜盘,汤羹宜碗;煎炒宜铁铜,煨煮宜砂罐。”

一般来说,饮食菜肴与器具在色彩、纹饰上的搭配都要求和谐。六七千年前的陶瓷食器已加入丰富的色彩与图案,纹饰浩繁无穷。一般冷菜和夏令莱宜用冷色食器(蓝、绿、青等),热菜、冬令菜和喜庆菜宜用暖色食器(红、橙、黄、赭等)。从纹饰的搭配上来说,若将炒肉丝置于纹理细密的菊花盘中,会予人散乱之感;若置于绿叶盘中,立时赏心悦目。食器搭配时,切忌“靠色”,若将青菜盛在绿色盘中,既显不出食之鲜绿,又埋没了盘的纹饰。而如果改盛在白盘中,则显得清爽悦目,勾人食欲。将嫩黄色的蛋羹盛在绿色的莲瓣碗中,色泽会格外清丽。八珍汤盛于水晶碗中,汤色莹澈见底,透过碗腹,八珍仍清晰可辨。

中国烹调技法如煎、炒、煮、蒸、爆、熘、煲、煨……无所不包,菜肴也因此形态各异。食器与菜肴在形态方面也需搭配和谐,如平底盘是为爆炒菜而来,汤盘是为熘汁菜而来,椭圆盘是为配合整鱼,莲花瓣海碗则因汤菜而生。至于食与器的大小问题,两者须得相称。若菜肴大于食器,则显得邋遢混乱;菜肴小于器具,又让人不忍下箸。所以,平底盘、汤盘中往往有凹凸线,为食、器的最佳结合线。清张英著有《饭有十二合说》,其中指出:“器以瓷为宜,但取精洁,毋尚细巧。瓷太佳,则脆薄易于伤损,心反为其所役,而无自适之趣矣!予但取其中者。”认为如此方能符合食之趣味。

食器和菜肴典故亦常常暗合。“贵妃鸡”盛在饰有仙女拂袖共舞的莲花碗中,食者会想起贵妃醉酒后于百花亭中翩翩起舞的韵事;而糖醋鱼若置于“鲤鱼跳龙门”的盘中,也会情趣大增。以著名的孔府菜肴为证,菜品“带子上朝”系一鸭一鸽制成,而食器也做成鸭子、鸽子连在一起的外形。“金银鱼”是并列的一黄一白两条鱼,盛器也做成两条鱼的形状,半边黄半边白,与食物恰成呼应。

矾红彩云龙纹盘高3.4cm 口径17cm 足径11cm 清 故宫博物院藏

掐丝珐琅团花纹菱花式火锅高19cm 口径21cm 足径15cm 清 故宫博物院藏

清代,火锅不仅在民间盛行,而且成了一道著名的宫廷菜。清乾隆皇帝痴迷火锅,相传,他曾在宫中大摆“千叟宴”,全席共有火锅1550多个,应邀品尝者达5000余人,成为历史上最有名的一次火锅盛宴。述:“喝汾酒当用玉杯,因为唐人有诗云‘玉碗盛来琥珀光,可见玉碗玉杯,能增酒色……这一坛关外白酒,酒味是极好的,只可惜少了一股芳冽之气,最好是用犀角杯盛之而飲,那就醇美无比,须知玉杯增酒之色,犀角杯增酒之香……

一番饮具之论虽然游戏,但已可见国人对饮食与器搭配之讲究。

关于食器与饮食相配的关系,金庸在《笑傲江湖》中有一段生动的描

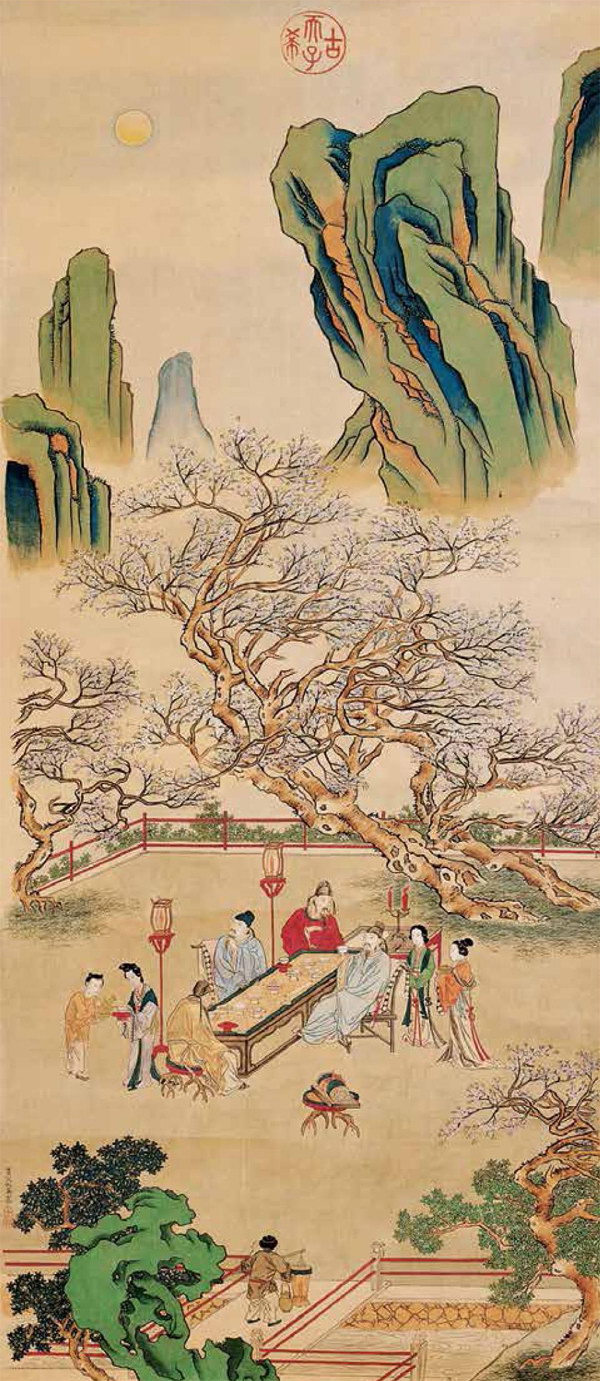

夜宴图 绢本设色 24.4×28.3cm 五代 周文矩(传)

器与境和

如果食物是静中有动的美,那么食器的美则更加恒久、隽永。它将自身的端庄、华美等气质舒缓散发,与环境融为一体,让人不自觉地被吸引或诱惑。“食必求饱,然后求美”,食器与食、食者搭配默契的同时,更在与环境的协调中提升了审美高度,也为饮食增添了许多趣味。

食器因材质不同有不同的衬境效果。陶与青铜纯朴质拙,尤其青铜器之狞厉的美适合礼祭的庄重气氛;金银器易衬托华贵的气质;水晶、玻璃有莹澈的美感;瓷器,这种古代适用最广泛的器质,以之光洁、滑润的特点,易与饮食的境吻合,二者相映成趣。唐代时以邢窑为代表的白瓷就被称为“类银”“类雪”,与南方越窑青瓷的“类玉”“类冰”呼应。当时的诗人还将青瓷的釉比作“千峰翠色”“明月染春水”“薄冰盛绿云”“嫩荷涵露”……这样的美器配上食物,自会应景生境,增加层次鲜明的视觉效果和味蕾感受。

木雕酒杯高10.6cm口径10.3cm底径8.9cm清

夜宴图 绢本设色 96.5×42cm 明 仇英

官窑胎骨细糯,体态轻盈,釉色青嫩如玉。汝窑釉色莹澈,粉青釉“犹如雨过天晴之天空”……《影梅庵忆语》中曾记录了一段艺术化的饮食生活:“次则梅英、野蔷薇、玫瑰、丹桂、甘菊之屬。至橙黄、橘红、佛手、香橼,去白缕丝,色味更胜。酒后出数十种,五色浮动白瓷中,解酲消渴,金茎仙掌,难于争衡也。”白瓷与数种花色相映衬,香冷清逸,更托出一段饮食的风雅姿容。

中国食器的另一个特点是造型丰富,以不同的形态营造或延伸饮食的趣味感受,或者更能助推宴飨的欢乐。从早期带有图腾或象征意义的红陶狗形鬻、青铜器鹗尊,到后来的鸬鹚勺、鹦鹉杯、鸳鸯壶、焦叶盏、荔枝盘、荷叶杯……从动物到植物,饮食器形几乎无所不包。

为了与场景相和谐,许多极具艺术造型的食器上还镌有与器形相应的古人诗句。如孔府食器的“琵琶形碗”镌以“碧纱待月春调瑟,红袖添香夜读书”;“鸭池”上有“借得南邻放鸭船”“试开云梦羔儿酒”,“桃形碗”则写“万历青钱唐学士,三春红杏宋尚书”,等等。展示饮食美味时,加诸诗词韵味,吃便多了一层气象。

其实,美器与美食之“和”的关系,与诸如国之大事的道理是相通的。从饮食的角度,我们更能看出中华文化的一脉相承。“和”既是以儒家文化为主要构成的中国文化的中心,也是饮食器具美的内核所指。饮食美学乃至食器美学所蕴含的大道,或许正是中国文化几千年延续不断的根源吧。

(摘自《东方艺术》)青铜时代,藏礼于器

青铜,在中国古代又被称为“吉金”。商同时代,我国的青铜冶铸业发展到了巅峰,青铜器普遍进入当时社会生产和生活的各个方面。这一时期,它们不仅是祭祀和宴饮时使用的礼器,同时也是日常饮食器物。

作为中国文物最重要的门类之一,青铜器的形制十分丰富。宋人《考古图》首创“以器为类”,将其分为鼎、簋、爵、钟等七大类。在容庚先生的《殷周青铜器通论》中,青铜器被划分为“四部十一门”,酒器部包括盛酒、温酒、饮酒等五门,食器部包括烹煮、盛食等四门,另外,还有水器部和乐器部。其中,酒器和食器与青铜时代的饮食关系最为密切,带动了早期华夏礼乐文明的建立和发展。

青铜牺尊高33.7cm长58.70m 重10.76kg 春秋 上海博物馆藏这件青铜牺尊于1923年出土于山西省浑源县李峪村,造型新颖奇特,为水牛形,牛颈及脊背上有三穴,中间一穴套有一只锅形器,可以取出。牛首、颈、身、腿等部位装饰有兽面纹。从构造来看,此尊是一只温酒器:牛背上的锅形器可以容酒,牛颈及后脊上的空穴可以注水于尊腹以温酒。

青铜千岁酒千尊

《左传》中曾记载周朝大夫刘康公关于政事的说法:“国之大事,在祀与戎。”《国语》中也说:“夫祀,国之大节也。”祭典,是非常重要的国之大礼,而酒祭又是中华传统祭祀文化中最具特色的仪式。

先民们认为酒可以与天地、神明和先祖相通,因此被列为重要的祭祀用品。《周礼》中将酒分为“五齐三酒”,或专供祭祀,或临事聚饮。在《诗经》中,已经出现了大量的设酒诗。

美酒需配美器。在商代中晚期贵族墓葬出土的青铜器中,酒器占比很高,尊、爵、角、觚、斝、觥、觯和卣等一整套酒器成为不可或缺的随葬礼器。商王武丁妻子之墓“妇好”墓中出土的200多件青铜礼器中,酒器就有15种,总计接近200件。

青铜酒器按照用途可分为盛贮、饮酒、挹取、温酒或冰镇等多种类型。酒从酿造之初就需要容器贮存,祭礼和宴饮时更需要容器盛放,以便斟到饮酒器中饮用。因此,盛酒器在青铜酒器中种类最多,可细分为尊、卣、壶、罍、觥和缶等。

尊始于商代,流行于西周至春秋战国,是敞口、高颈、鼓腹、圈足的大型盛酒器。《周礼》载,“辨六尊之名物,以待祭祀宾客”,可见不管是祭礼还是宴饮,尊都不可或缺。尊的造型、纹饰常以动物形状或图案为主,于是又有牺尊、象尊等名称。《诗经》中有“牺尊锵锵”之语,“牺尊”是状似牛形的盛酒器。

商周时期黄河流域气候温暖湿润,大象、犀牛等活跃于此。这尊商代青铜子母象尊通体浑厚,母象腹部宽大结实,四足粗壮如柱,象鼻屈曲流畅,母象背部有小象一只,立于尊盖上。整体纹饰精美、栩栩如生,是青铜艺术中的精品。以动物为主要造型的尊还有很多,如现藏于中国国家博物馆的四羊方尊,就是将现实主义风格与表面装饰艺术完美结合的精品,被誉为“臻于极致的青铜典范”。

1963年出土于陕西宝鸡的何尊具有非凡的历史意义。其造型浑厚,工艺精美,内底铸有铭文12行、122字,记述成王继承武王遗志、营建东都成周之事,与《尚书》《逸周书》等古代文献记载相合,具有重要的史料价值。在何尊底部刻有“宅兹中国”的铭文,这是迄今发现的“中国”一词最早的文字记载。

海昏侯墓的发掘是“2015年度全国十大考古新发现”之一。在江西南昌的这座西汉大墓里出土了大量的青铜器,其中就有一件西周时期的凤乌纹提梁卣。卣是一种特殊的盛酒器,专门用来盛放高级香酒。《诗经》中有“柜鬯一卣”之说。“柜鬯”是黑黍加郁金草酿造而成的香酒,色泽鲜黄,主要用来祭祀神灵。

青铜子母象尊商 美国弗瑞尔美术馆藏该尊由容器和盖两部分组成,容器为母象造型,肥硕丰满,长鼻高举,四足坚实,尾部有立体纹饰。母象背部又有小象一只,立于盖上,造型与母象相同,只是体形略小。象尊是商代常见的酒器,酒可以从象尊背部的椭圆口倒入,从象鼻处流出,很是实用。

卣始于商代,盛行于商末周初。其基本形制为椭圆形,口上有盖,盖上有纽,下为圈足,上有提梁。海昏侯墓出土的提梁卣是典型的西周文物,提梁卣上的扉棱十分突出,与一般的青铜器比较,这种带扉棱的青铜器铸造难度要大很多。

何尊高38.8cm 口徑28.8cm 重14.5kg 西周 宝鸡青铜器博物院藏 [db:内容2]

以上就是小编为大家介绍的食色器也 的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注上海建站网!

详情:操作步骤/方法1今天在打开网站的时候显示【证书错误】,然后就......

详情:操作步骤/方法1打开地图,找到“宠物园”,进入“宠物梦工厂”......

详情:操作步骤/方法【方法1】11.宴席座位排序?21、以右为尊3......

详情:操作步骤/方法【方法1】11.希腊作为奥运会发源地,第一个出......

本站部分内容源自互联网,如涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理。

本网站内凡注明“来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容。在下载使用时必须注明“稿件来源:上海建站网(http://www.lvon8.com/)”,违者本网将依法追究责任。

上海建站网手机版